自分で粉骨する方法と手順

粉骨は自分でできますか?

遺骨を粉骨すること自体はそれほど難しいことではありませんので、道具を揃えて根気よく行えば自分でも粉骨できますが、粉骨の際は粉塵が舞いますので注意が必要です。

累積1万件以上を粉骨してきた専門家として粉骨の手順や流れ、使用する道具等を注意点をまじえてアドバイスさせていただきます。

自分で粉骨した場合の所要時間

全て乳鉢による手作業だった場合、使用する道具にも左右されますが、目安として2~3寸壺程度の遺骨等でであれば1~2時間程度、4~5寸壺だと大きな部位も入ってますので3~5時間、6寸壺以上だと堅い顎の部分や頭蓋骨等も含まれていると思いますので8~10時間程度はかかります。

人骨は高齢であるほど柔らかく、男性よりも女性の方が柔らかいので短時間で粉骨できます。なお、人骨よりも動物の骨の方が堅いので、最終工程でパウダー化するところに時間を要します。

| 骨壺 | 種類 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 2~3寸 | 猫・小型犬、少量分骨 | 1~2時間 |

| 4~5寸 | 中型犬、部分収骨 | 3~5時間 |

| 6寸以上 | 大型犬、全収骨 | 6~10時間 |

自分で粉骨する手順

- 粉骨に必要な道具を揃えます

- 乳鉢と乳棒・・・陶器製か石製のもの。木製のすり鉢だと遺骨の方が堅いので刺さってしまって取れなくなります。乳鉢は直径10cm以上あった方が大きな遺骨を粉骨する際に楽です。浅い物より深い物を選びましょう。

- ハンマー(金属製)・・・大きな遺骨を細かくする際に使用します。木製だと遺骨が刺さって抜けなくなるので金属製の物を使用します。

- ジプロック・・・大きな遺骨を砕く時や粉骨した後の遺骨を収納する際に使用します。普通のビニール袋だと破けてしまうので厚手のジプロックがお勧めです。

- タオル・・・ジプロックに入れた遺骨をハンマーで叩く際に使用したり、乳鉢で擦る際に滑り止めとして下に敷いたりで使用します。

- 金属製のボウル・・・粉骨した遺骨を入れるのに使用します。プラスチック製は静電気で遺骨がくっついてしまうので金属製を使用します。

- ふるい・・・編み目が2mm以下のもの。粉骨した遺骨をふるいにかけて細かな異物を抽出するときに使います。

遺骨の入ったボウルとふるい - 刷毛(黒毛)・・・粉骨した遺骨を掻き出すときなどに使用します。白毛を使うと見えにくいので黒毛を使用します。ナイロン製の刷毛は静電気が発生しますので馬毛や豚毛を使用します。

- 紙袋・・・粉骨した遺骨を収納する際に使用します。散骨する方は水溶性の和紙などでできた紙袋がお勧めです。アルミパウチ等でも代用できますが、静電気が発生しやすいことと、飛行機に乗る方には勧めしません。

- ピンセット・・・細かい金属片や刷毛の毛などを拾うのに使います。

- マスク・・・N95等粉塵対策用。

- ゴーグル・・・飛んでくる遺骨から目を保護する為。

- ゴム手袋・・・堅い遺骨から手を保護するため厚手のもの。

- エプロン・・・白い粉が飛び散りますので。静電気の発生しないもの。

- 粉骨に必要な環境を揃えます

湿気対策・・・遺骨は湿気を帯びると粉骨しづらくなるばかりか、粉状になった遺骨がしっとりしてしまったり、器材にこびりついて取れなくなります。室内の湿度は最低でも50%台に保ちます。

粉塵対策・・・粉骨作業をすると白い粉が舞います。窓を開けて換気したいところですが湿気は大敵ですので何らかの集塵機を使用しましょう。また、遺骨の成分はカルシウムとアパタイトで水には溶けません。吸い込むと人体に悪影響を及ぼしかねませんのでN-95等の高機能マスクを装着します。

安全・衛生対策・・・乳棒でコツコツ砕く際に遺骨が飛んでくることがありますので必ずゴーグルをして目を保護しましょう。また、堅い遺骨を素手で触れるのは危険ですし、埋蔵してあった遺骨などにはバクテリア等も付着してる可能性が高いので必ずゴム手袋をしましょう。ゴム手袋は破れない厚手の物を使用してください。 - 遺骨の状態を確認します

遺骨を取り出す前に、遺骨が湿っていないか?骨壺の中にガラスや針金など危険な物は含まれていないか?などを調べます。

湿度計などがあれば骨壺の底まで計測棒を差し込んで60%以上あれば乾燥が必要です。遺骨が冷たかったり、しっとりしていたり、骨壺の蓋の裏に水滴が付着してる場合は高湿度状態ですので粉骨はできません。

また、六価クロム等が気になる方はパックテスト等を使って六価クロム検出テストを行い、検出された場合は中和剤などを使用して中和作業が必要になります。 - 遺骨を乾燥させる

遺骨が湿っていた場合は骨壺から遺骨を取り出して乾燥が必要なります。遺骨を新聞紙などの上に広げ、天日干しや湿度50%以下の部屋で乾燥させます。

骨壺の中に入れたまま乾燥させたい場合は、骨壺の蓋を開けた状態で、湿度40%以下の場所で2週間程度安置するとある程度は乾燥します。

いづれの方法も乾燥中は空気中に浮遊した粉塵やバクテリア等に注意が必要です。 - 異物を取り除く

骨壺の中にはネジや釘、タッカー針など様々な異物が含まれていることが多いですので磁石や金属探知機などを使って探して除去します。

小石やセラミック、古い金属などは反応しませんので目視で探すことも必要です。

特に5mm以下の溶けた金属がたくさん出てきますので、これを取り除きながら粉骨しないと乳鉢が傷だらけになったり割れてしまいます。

骨壺内にあった金属片 - 粉骨する

- 大きな遺骨を1片1cm程度に粉骨する作業

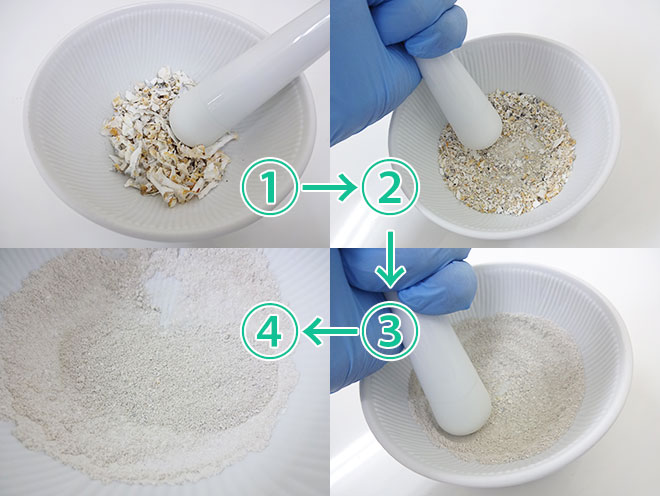

大きな遺骨はジプロックに入れてからタオルで包み、金属製のハンマーを使って砕いてゆきます。力を入れなくてもハンマーの重みだけで砕けてゆきますが、頭蓋骨や顎、大腿骨は硬く尖っていたりするのでジプロックを突き破って出てくることがありますので注意してください。石版の上など堅い土台の上が理想的です。木製のテーブルは遺骨の堅さで穴が空くときがあるので注意してください。 - 1片1cm程度の遺骨を3mm以下まで粉骨する作業

ある程度細かくなったら乳鉢と乳棒を使って砕いてゆきます。「擦る」のではなく「コツコツ叩いて」砕いてゆきます。この時遺骨は飛んできますので必ずゴーグルとマスクは装着しましょう。 - 1片3mm以下の遺骨をパウダー状に粉骨してゆく作業

乳鉢と乳棒を使用してすり潰してゆきます。コツコツ叩いて細かくなったらすり潰してパウダーにしていく・・・この作業をひたすら続けます。この際小さな潰せない金属片がたくさん出てきますのでピンセットで1つづつつまんで除去します。

- 大きな遺骨を1片1cm程度に粉骨する作業

- 粉骨した遺骨を収納する

粉骨してパウダー状になった遺骨はふるいにかけてから金属製のボールなどに移します。最後に針金や刷毛の毛などの異物が入っていないか確認しながら紙袋に収納します。紙袋に収納したら飛散防止の為にのり付けしておきましょう。 - 後片付け

粉骨した後、お部屋の中は白い粉末で一杯になってると思われます。基本は拭き掃除で済ませてください。普通の掃除機で大量の粉末を吸い込むと故障の原因になります。ご参考までに弊社は最初の1年目で4台の紙パック式掃除機が壊れ、現在全ての掃除機は全て再コロン式(ダイソン)を使用しております。

書いてて思いましたが一から道具を揃えて個人宅で粉骨するとなると大変ですね。道具を揃えるのも大変ですし、使用した後の器材を料理で使うとかもできませんし無駄が多い。

何よりも想像以上に家中が真っ白になると思いますので専門家の私でも自宅では粉骨しないと思います(-_-!)

自分で粉骨できなかった場合は・・・

なんとか途中まで粉骨してはみたけどやっぱり無理!となったら私たちに相談してください。私たちは専門家ですので、遺骨が原型をとどめていなくても見れば判別できます。骨壺に入っていなくても、身分証明書のコピーさえ頂ければ申込みは可能です。悩まずお気軽にご相談ください。